Fe, extranjería y mestizaje en Japón: de Shūsaku Endō a El samurái de ojos azules

Con la llegada del frío y las primeras tardes de manta, hay combinaciones que dejan de ser ocio para convertirse en pequeñas liturgias domésticas. Una de las más placenteras consiste en unir un libro y una pantalla, el silencio y el acero: Silencio y El samurái de ojos azules.

La ceremonia es sencilla: incienso, una infusión que hace creer en la vida, algo de artesanía, la persiana a media asta y la expulsión temporal de cualquier ser humano que pueda perturbar la paz. El libro se devora en una tarde provechosa; los ocho episodios de la serie, que son como gominolas azules, quedan para el resto del fin de semana. Un perfecto ritual de aislamiento.

El libro Silencio, publicado en 1966, nos traslada al Japón del siglo XVII, en plena persecución de los cristianos bajo el shogunato Tokugawa.⁶ El samurái de ojos azules, estrenado por Netflix en 2023, transcurre exactamente en ese mismo clima histórico con una adaptación muy fehaciente y escasas licencias, que además juegan a favor del arte y la representación: el comienzo del período Edo, cuando las fronteras del archipiélago se cierran bajo la política del sakoku.⁷

Ambas obras comparten un mismo paisaje de clausura: el Japón más íntimo, que sospecha del extranjero y teme la mezcla, ese fenotipo “ensuciado” por rasgos europeos. Desde lenguajes distintos —la novela moral y la animación épica—, Endō y Noizumi, los autores, plantean el mismo dilema: ¿qué ocurre cuando el otro ya no llega de fuera, sino que nace y se reproduce desde dentro? Cuando el cuerpo mestizo o la fe extranjera dejan de ser visitantes y se convierten en revelación y amenaza.

Así, Silencio y El samurái de ojos azules son, en realidad, dos formas de una misma pregunta: cómo sobrevivir en un mundo que prohíbe ser dos cosas a la vez.

Póster y portada de la serie de Netflix Blue Eye Samurai y el libro Silencio.

Japón antes del silencio: del Azuchi-Momoyama al orden Tokugawa

El final de la Edad Media japonesa no fue una caída dramática, sino algo más parecido a una mudanza accidentada: cajas por el suelo, señores feudales tirándose vajilla a la cabeza y un cartel de “reforma integral” colgado en la puerta del archipiélago. La dinastía Ashikaga estaba tan exhausta que prácticamente dejó las llaves puestas, y mientras el país buscaba a tientas una nueva estructura política, emergió ese período de transición con nombre de sake premium: Azuchi-Momoyama (1573-1615), una aceleración histórica en la que Japón pasó «del caos al orden» con la brusquedad de quien frena un carruaje sin avisar al pasajero.¹

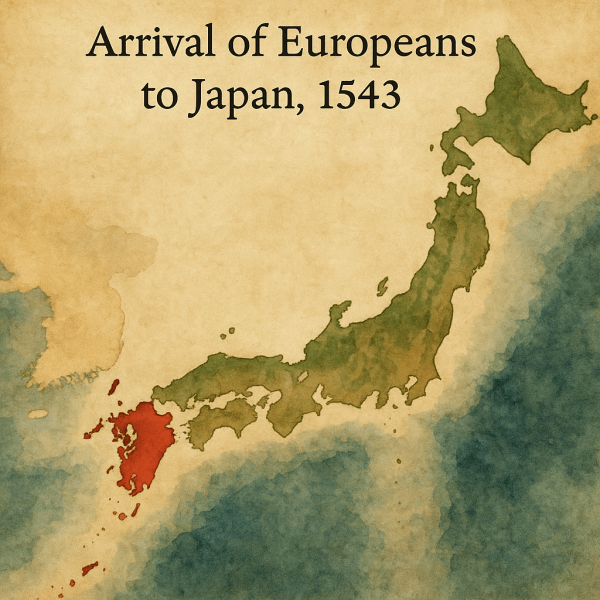

La llegada de los primeros europeos al sur de Kyūshū en 1543 introdujo nuevos actores en el tablero japonés. Los portugueses iniciaron un activo intercambio comercial —sedas chinas a cambio de plata japonesa, además de la importación de arcabuces, armas que cambiarían el arte de la guerra feudal—. Los lusitanos le cogieron el gusto a la plata japonesa, así que inundaron las islas de armas de fuego y exotismos. Y por si fuera poco, trajeron consigo a los jesuitas, siempre dispuestos a convertir a quien se dejase, y a quien no, pues también. La evangelización jesuítica halló terreno fértil: al no existir una religión nacional unificada, el cristianismo penetró con cierta facilidad entre las cortes señoriales y las élites locales.¹-²

Mapa creado por IA para Actividad Antropológica.

El encuentro quedó inmortalizado en los célebres biombos nanban, donde artistas japoneses retrataron con fascinación a estos visitantes extravagantes: mercaderes de narices prominentes, ropajes oscuros, galeones que parecían fortalezas flotantes y arcabuces que revolucionarían las guerras internas. Japón, que nunca había pedido un delivery de europeos, se encontró de pronto con una especie de catálogo viviente de rarezas occidentales.¹-²

Biombo Nanban (siglo XVII). Escuela Kanō. Museo Nacional de Kioto. Imagen © DDF/IMC, I.P.

En medio de este teatro global apareció Oda Nobunaga, un militar tan innovador que haría sonrojar a cualquier estratega contemporáneo. Fue él quien se impuso sobre el resto de daimyōs, desplazó al último shōgun Ashikaga y puso fin a la era Sengoku con una mezcla de pólvora, audacia y reformas administrativas, logrando el título de consejero imperial en 1573. Entre ellas, una gran reforma catastral iniciada en tiempos de Nobunaga y sistematizada por Toyotomi Hideyoshi en el llamado taikō kenchi de 1583, un gran catastro agrario que separó formalmente a campesinos y militares, garantizando que cada cual supiera para qué servía en la maquinaria social. Orden divino, pero en versión japonesa que perduró durante todo su edad moderna.¹

En 1582, tras el Incidente de Honnō-ji —el asesinato de Nobunaga por parte de Akechi Mitsuhide—, su general más brillante, Toyotomi Hideyoshi, derrota a Mitsuhide en la batalla de Yamazaki y asume el liderazgo del bando Nobunaga.¹

A finales del siglo XVI, Japón intentó proyectar su poder hacia el exterior mediante dos invasiones a Corea (1592 y 1597). La eficaz resistencia de la flota coreana, apoyada por China, provocó sendos fracasos que debilitaron el prestigio del régimen de Toyotomi Hideyoshi y alteraron el equilibrio internacional. Estas campañas afectaron también a la pax sínica —la paz china— de la esfera tributaria oriental, contribuyendo al agotamiento de la dinastía Ming y al ascenso de los manchúes, que aguardaban al otro lado de la Gran Muralla esperando su momento.¹

Tras estos fracasos, Japón hizo lo que hace cualquier imperio herido en su orgullo: mirar hacia dentro, apuntalar el orden doméstico y fiarse cada vez menos del resto del planeta. Y fue entonces cuando emergió la tercera figura del tríptico: Tokugawa Ieyasu, vencedor de la decisiva batalla de Sekigahara (1600). Desde Osaka instauró el bakufu Tokugawa, la nueva arquitectura política que gobernaría más de dos siglos, estableciendo una jerarquía tan rígida que convertiría el período Edo en un modelo de manual sobre control social, vigilancia y estabilidad forzada.¹

Biombo de Sekigahara, s. XVII. Museo Nacional de Kioto.

Con Tokugawa llegó el orden. Con el orden, la clausura. Y con la clausura, el germen del sakoku, la autarquía japonesa que definió su relación con el mundo exterior durante generaciones.¹

Ese es el escenario en el que, siglos después, Shūsaku Endō situaría Silencio,⁶ y Amber Noizumi reimaginaría la herida mestiza de Mizu en El samurái de ojos azules.⁷ Un mismo contexto, reinterpretado desde dos lenguajes: uno espiritual, otro corporal. Pero ambos obsesionados por la pregunta que marcó todo el período Edo: ¿qué hacer con lo que llega de fuera… y qué hacer, aún peor, con lo que se quedó dentro?

Los dioses llegan en galeones

La primera globalización llegó envuelta en sedas, plata y pólvora. El imperio portugués en Asia era una especie de franquicia mística con intereses logísticos: rezar mucho, comerciar más y disparar cuando hiciera falta. Desde Goa hasta Nagasaki, los lusitanos extendieron su marca personal —una mezcla de cruz, cañón y contabilidad— con el mismo entusiasmo con que hoy se abre una cadena de cafeterías. A esta expansión se la conoció como la carrera de las Indias, aunque más que una carrera fue una especie de road movie marítima repleta de traiciones, tifones y santos patronos que se hundían con el barco.¹-²

Y, por supuesto, no podía faltar la evangelización de los otros mundos, ese reality espiritual donde cada continente tenía su propio episodio. En Japón, los cristianos empezaron siendo exóticos y acabaron siendo sospechosos. Los daimyōs los toleraban porque venían acompañados de arcabuces y tejidos de lujo, pero a medida que los crucifijos se multiplicaban más rápido que las monedas, el entusiasmo se enfrió. Hasta que Hideyoshi, siempre atento a la geopolítica celestial, decidió poner orden y firmó en julio de 1587 su famoso edicto: los misioneros fuera, los dioses extranjeros también. Así comenzó la persecución cristiana, una purga espiritual donde el infierno dejó de ser una metáfora para convertirse en un destino administrativo. El reguero de sangre más simbólico de aquella cacería fue la crucifixión de los “veintiséis santos mártires del Japón”, en febrero de 1597.¹

“Martirio de los 26 mártires de Japón” (c. 1630–1640). Biombo japonés del período Edo temprano. Escuela Kirishitan. Kobe City Museum. Dominio público (Wikimedia Commons).

Fue el inicio de un «malentendido» monumental entre Japón y Occidente: mientras unos hablaban de salvación eterna, los otros pensaban en aranceles, rutas y mercados.¹-² Y aun así, en medio de esa tensión diplomático-espiritual, los biombos continuaron representando galeones dorados y sacerdotes de nariz prominente como si todo formara parte de un desfile exótico y distante. Nadie sospechaba que, bajo aquellas escenas decorativas, comenzaba a gestarse un largo período de incomprensión mutua, de clausura política y de un dios amordazado.

El proyecto Tokugawa: pureza interior y cerrojo a Japón

El nuevo régimen de los Tokugawa, inaugurado tras la victoria de Ieyasu en Sekigahara, nació con una vocación tan clara como obsesiva: poner orden. Orden en los caminos, en las castas, en los impuestos, en los matrimonios, en las lealtades… y, por supuesto, en las almas. La primera mitad del siglo XVII fue un laboratorio político donde cada decisión tenía un objetivo sencillo y a la vez monumental: que nada ni nadie interrumpiera la paz interior recién conquistada.¹

De izquierda a derecha: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu, la tríada política que condujo la unificación de Japón entre los siglos XVI y XVII. Retratos originales conservados en colecciones históricas japonesas.

Ieyasu comprendió muy pronto que un país en recomposición necesitaba un enemigo común, y si era extranjero, mejor. Así, en 1614, lanzó su prohibición taxativa del cristianismo, acusándolo de sedición, idolatría y, entre líneas, de llevar demasiado olor a pólvora portuguesa. No fue una cruzada moral, sino un gesto político: la fe cristiana se había extendido gracias a daimyōs vinculados a la facción Toyotomi, y los Tokugawa no estaban dispuestos a tolerar restos de esa genealogía rival.¹

Comenzó entonces la era de las grandes persecuciones. Crucifixiones, fosas, decapitaciones, fumie, acusaciones a dedo… Una pedagogía del terror donde el martirio era casi rutinario y en la que la fe se convertía en delito.¹

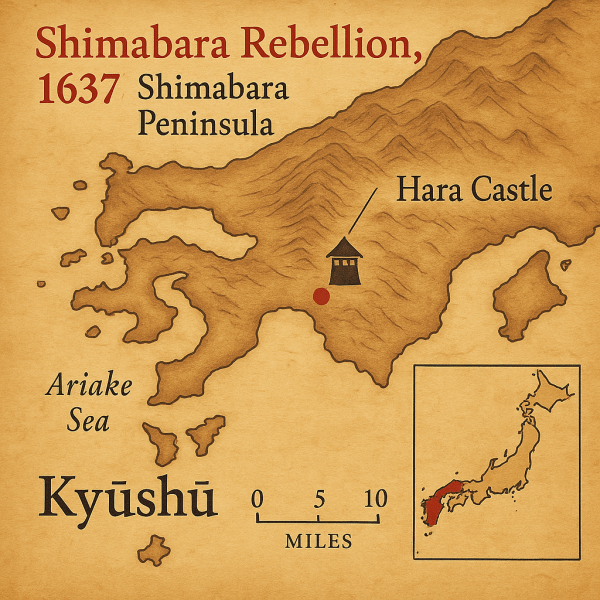

El estallido apoteósico llegó con la sublevación de Shimabara (1637), en Kyūshū, donde un ejército de samuráis cristianos, campesinos exhaustos y conversos perseguidos se levantó contra los abusos fiscales y la represión religiosa. Durante meses, el castillo de Hara fue una Jerusalén japonesa defendida a katana y rosario. La respuesta del bakufu fue absoluta: más de 30.000 muertos y una advertencia imborrable.¹

Takato Yamamoto, The Shimabara Rebellion (2013). Ilustración contemporánea en estilo Heisei Estética, reinterpretando el levantamiento cristiano de 1637-1638. Fuente: Schoolgirl Milky Crisis (blog de Jonathan Clements). Disponible en: https://schoolgirlmilkycrisis.com/2024/12/23/shimabara/

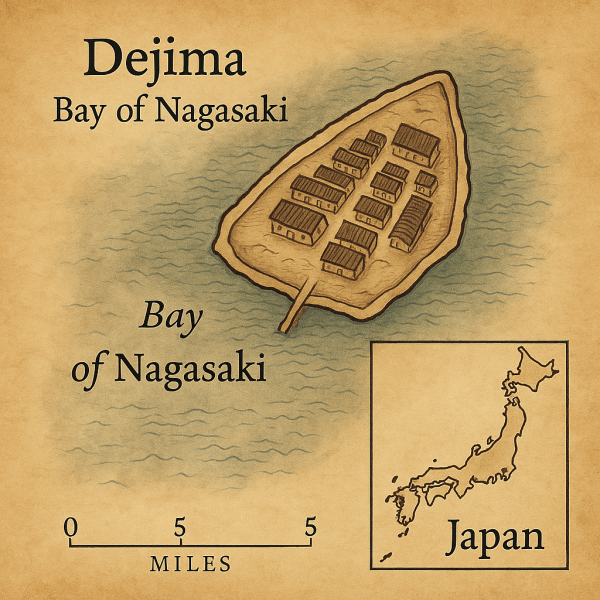

En 1639, el bakufu cerró el ciclo: expulsión definitiva de los portugueses, prohibición de su comercio y clausura total del “siglo cristiano” en Japón.¹ Pero hubo una excepción calculada: los holandeses. Protestantes, pragmáticos y menos interesados en salvar almas que en mover cargamentos, recibieron el privilegio exclusivo de comerciar desde la diminuta isla artificial de Dejima, en Nagasaki.¹-²

Esa concesión convirtió al holandés en un personaje extraño: tolerado por su utilidad, vigilado por su diferencia y ocultado al público como si fuese una especie de secreto vergonzante. Un eco histórico que resuena con fuerza en Samurái de ojos azules, donde el villano europeo —también holandés— mantiene su propia capilla clandestina, un santuario prohibido que simboliza exactamente esa tensión: la del extranjero útil pero peligroso, admitido pero invisible, necesario pero indecible.⁷

Imágenes creadas por IA para Actividad Antropológica.

Así se cerraba Japón con siete candados: no solo en términos de geopolítica, sino como política del alma, como proyecto de purificación social que preparaba el terreno para una obsesión que marcaría todo el período Edo: la mestizofobia.3-4

Sakoku: clausura, pureza y mestizofobia

Cuando en 1639 el bakufu echó el cerrojo definitivo y proclamó el sakoku, Japón no solo cerró los puertos: cerró la posibilidad misma de mezclarse. Durante dos siglos, el archipiélago se imaginó como una fortaleza moral donde cada cual debía permanecer exactamente en su sitio —campesinos abajo, samuráis arriba, artesanos en medio, y extranjeros… mejor lejos—. El visitante dejó de ser un cuerpo real para convertirse en una amenaza hipotética, un fantasma que podía desordenarlo todo.¹-³

El sakoku fue menos una política exterior que una tecnología interior del orden. Tras las persecuciones cristianas, el trauma de Shimabara y la expulsión portuguesa, el shogunato entendió que el problema del extranjero no era numérico, sino simbólico: la mezcla cultural —y peor aún, la biológica— desafiaba la geometría social de Edo. La conversión religiosa, la circulación de ideas o la simple existencia de un mestizo hacían visible lo que el Estado intentaba negar: que ninguna frontera es completamente hermética.¹-³

Por eso el régimen Tokugawa construyó una nueva sospecha: la sospecha hacia lo híbrido, hacia lo que no cabe en una organización jerárquica y genética limpia. En esta lógica, el japonés debía ser japonés sin grietas; y el extranjero, si era imprescindible, podía vivir encerrado en un microespacio vigilado —como Dejima— siempre que no contaminara nada, ni en espíritu ni en sangre.¹-³

Aquí aparece nuestra categoría central: la mestizofobia. No era solo repulsión hacia el otro, sino hacia lo que el otro dejaba atrás: un hijo, una fe, una marca, una duda. El mestizo generaba un malestar profundo porque su sola existencia era una refutación viviente del sakoku: demasiado japonés para ser extranjero, demasiado extranjero para ser japonés. El mestizo rompía la ilusión de aislamiento perfecto; demostraba que las fronteras no eran muros, sino membranas, y que siempre había grietas por las que se colaban barcos, armas, ideas o —como en el caso de Mizu— personas.³

En este clima nacen estas dos magníficas obras. En Silencio, los cristianos japoneses representan la mezcla espiritual: cuerpos locales atravesados por una fe inadmisible, divididos entre un dios exterior y un Estado que exige obediencia interior. Para el bakufu, no eran creyentes: eran traiciones en potencia.⁶

En El samurái de ojos azules, Mizu encarna la mezcla corporal, el estigma, la herejía biológica que el sakoku no podía permitirse.⁷ Su mera existencia —nacida entre 1637–38, en el mismo Japón que crucificaba mártires y cercaba castillos cristianos— señalaba una brecha irreparable en el proyecto de pureza. Si Endō explora la herida desde el alma, Noizumi lo hace desde la carne.⁶-⁷ Pero ambas heridas proceden del mismo dispositivo histórico: el miedo obsesivo a la mezcla.

El sakoku creó, sin quererlo, a su enemigo más revelador: el extranjero interior. El cristiano clandestino, el hijo mestizo, el samurái converso, el campesino que reza a un dios de ultramar… todos ellos son variaciones de un mismo pavor. Un miedo que no desaparece, sino que cambia de forma. Un miedo que Endō convirtió en un dios perseguido y silenciado. Y que Noizumi transformó en acero y venganza.

Mizu y Rodrigues: la metástasis del cuerpo y la fe

A partir de aquí, ambos universos dialogan en paralelo.

Fotos: 1Iz. Blue Eye Samurai (Netflix, 2023). Fotograma de la serie en el que Mizu recorre una calle nevada iluminada por faroles de papel en el distrito rojo. © Netflix. Y 2Dch. «Ilustración digital de Rodrigues (inspirada en Silencio de Shūsaku Endō). Imagen generada por IA para Actividad Antropológica.»

Si el sakoku había fabricado un país que temía la mezcla, Silencio y El samurái de ojos azules muestran qué sucede cuando esa mezcla —prohibida, vigilada, castigada— se encarna en fe o en carne. Es el momento en que la historia deja de ser un conjunto de edictos y pasa directamente al cuerpo.

En Silencio, Shūsaku Endō retrata a los cristianos japoneses como figuras fracturadas: hombres y mujeres obligados a cruzar a diario la aduana interior entre un dios de ultramar y un shogunato que exige adhesión total. Para el poder Tokugawa, esos creyentes no son solo herejes: son traidores íntimos, cuerpos japoneses atravesados por una lealtad inadmisible. Endō convierte este conflicto en un drama moral donde la tortura pesa menos que la fricción de dos identidades incompatibles. El cristiano es, en el fondo, un mestizo espiritual.

Pero si Endō sitúa la herida en el espíritu, Blue Eye Samurai la inscribe en el cuerpo. Mizu encarna el mestizaje prohibido: mitad japonés, mitad europeo, un nacimiento aberrante para la lógica Tokugawa.⁷ Su existencia se origina en una de las grietas clandestinas del sistema: mientras Japón expulsaba a los portugueses, encerraba a los holandeses en Dejima —referencia conceptual de la Isla Tanabe en la serie— y proclamaba obsesivamente la pureza, los prostíbulos de discreción absoluta seguían funcionando como espacios donde los extranjeros, útiles pero prohibidos, satisfacían deseos imposibles de reconocer en público.

Mizu se concibe, nace y crece en un entorno marcado por la violación, la prostitución, el subterfugio y la persecución, propios de las maniobras clandestinas de los pocos europeos que operaban en aquellas sombras. En ese mundo, la mujer japonesa sufre una doble violencia —la del género y la de la clandestinidad—, y a veces busca en la prostitución una forma precaria de independencia. Cuando caen en manos menos despiadadas del oficio —entre muchas comillas— , emergen figuras como Madame Kaji, extraordinaria por su pragmatismo feroz, que muestra la intimidad femenina como un territorio colonizado por el miedo.

Mizu es la prueba material de aquello que el sakoku negaba, su piel es un documento histórico:

- la imposibilidad real del aislamiento,

- la porosidad del cuerpo,

- la violencia del deseo colonial,

- la existencia del mestizo.

Y lo más trágico no es su origen extranjero, sino que ella hereda el odio social proyectado sobre su cuerpo. Su venganza no persigue justicia abstracta: busca amputar el origen del estigma que la convirtió en “demonio blanco”.

Con Endō y Noizumi entramos, por caminos distintos, en la misma cuestión: el extranjero interior, una figura tumoral trágica en el Japón del XVII.

Durante el período Edo, Japón intentó fabricarse como una isla sin poros. Pero la historia —artesana paciente—, siempre demuestra que ningún proyecto de pureza es perfecto. Ni siquiera el de los Tokugawa. Silencio y Blue Eye Samurai funcionan, por eso mismo, como espejos deformados del mismo trauma: la existencia de personas que no caben en la taxonomía oficial del país.

En Endō, esa figura adopta la forma del cristiano japonés. Rodrigues no es el verdadero protagonista de la novela; lo son los campesinos, pescadores y artesanos cuya fe extranjera los convierte en sujetos divididos. No son mestizos biológicos, pero sí simbólicos: japoneses por nacimiento, forasteros por devoción.

Mientras Endō trabaja la fractura espiritual, Noizumi lleva esa tensión al extremo material. Mizu es el pecado original del sakoku: un cuerpo híbrido nacido del cruce clandestino entre una mujer estigmatizada y un europeo cuya presencia constituía un delito. Donde Rodrigues sufre la apostasía, Mizu sufre la genética. Donde el cristiano de Endō puede ocultar su fe para evitar la tortura y la humillación pública, Mizu no puede ocultar sus ojos azules.

Ambas obras revelan una misma lógica: en el Japón del XVII, la mezcla —cultural o biológica— es un crimen. Los cristianos son castigados por su dios extranjero; los mestizos, por su sangre extranjera.

La estructura del miedo es idéntica: lo que la ideología Tokugawa teme no es al extranjero, sino un cáncer que se reproduce y contamina el cuerpo de un Japón obsesionado con la metástasis. Rodrigues sufre porque su fe fractura a los otros. Mizu sufre porque su existencia puede fracturar el orden entero.

Ambos persiguen el origen de su herida. Ambos descubren que ese origen nunca se deja alcanzar. Son sobrevivientes de una identidad imposible, restos arqueológicos de un choque cultural que el sakoku quiso enterrar.¹-³ Si el cristianismo japonés fue borrado del mapa en 1639, el mestizaje fue borrado del imaginario. Pero ni Endō ni Noizumi aceptan ese borrado: uno resucita la herida como martirio espiritual; la otra, como venganza encarnada.

La naturaleza se abre camino: mestizos de posguerra y la sombra larga del sakoku

Japón abolió el sakoku en el siglo XIX, pero sus ecos no desaparecieron. Tras la Segunda Guerra Mundial, diversos medios hablaron del nacimiento de hasta 200.000 niños mestizos (estudios posteriores redujeron la cifra significativamente), hijos de mujeres japonesas y soldados extranjeros de las fuerzas de ocupación. Aquello que el siglo XVII quiso evitar —la mezcla visible— se convirtió en una realidad masiva.³-⁴ Muchos de estos niños crecieron bajo una triple marca: mestizos, ilegítimos, simbólicamente apátridas. Eran japoneses por nacimiento, pero no plenamente aceptados; occidentales por apariencia, pero sin pertenencia. No eran muy distintos de Mizu.

Niños mestizos en un orfanato de Tokio durante la ocupación aliada, ca. 1950. Fotografía de Margaret Bourke-White para LIFE Magazine. © Time Inc.

La figura del hafu —el mestizo contemporáneo— ha sido celebrada en la cultura pop, pero también ha sufrido exclusiones más o menos veladas: exotización, acoso escolar, insistencia nacional en una identidad homogénea.³-⁵ Esta tensión es el sedimento moderno de la antigua mestizofobia del Edo.

Por eso Mizu no es solo la hija prohibida de un europeo del siglo XVII: es la encarnación simbólica del miedo que Japón arrastró en su historia moderna. Un “demonio blanco” cuya piel revela la realidad empírica que tantos pretenden disfrazar con ideología: que el miedo a lo desconocido no es más que ignorancia condecorada. El samurái de ojos azules recuerda que Japón nunca fue tan puro como quiso creerse, que la frontera siempre fue una membrana, y que la mezcla —temida, clandestina, inevitable— sigue siendo una herida que atraviesa los siglos.

Pero quizá lo más perturbador es comprender que esa herida no pertenece solo a Mizu ni al Japón del XVII: pertenece a todas las sociedades que prefieren inventar purezas antes que aceptar sus propios mestizajes.

Porque, al final, lo que llamamos identidad no es un muro, sino una filtración elástica que se adapta con el tiempo. Y todo lo que se intenta sellar con violencia termina regresando, tarde o temprano, convertido en verdad.

BIBLIOGRAFÍA

- Alfonso Mola, M., & Martínez Shaw, C. (año). Historia moderna: Europa, África, Asia y América. [Manual de historia].

- Roy, A. J. M. (2019). Los historiadores sitúan las relaciones entre la Península Ibérica y Japón durante la Edad Moderna… [Artículo]. Recuperado de Dialnet.

- Abad de los Santos, R. (2013). Japón: identidad, identidades. [Artículo]. Recuperado de Dialnet.

- Del Barrio Muñoz, J. Á. (año). Mestizos, niseis y náufragos: la continuidad de la presencia japonesa en Filipinas, 1650-1766. [Artículo]. Recuperado de kufs.ac.jp.

- García Gutiérrez, F. (año). El arte y cultura del Japón del período de Meiji (1868-1912). [Artículo]. Real Academia de Bellas Artes (Sevilla).

- Endō, S. (1966). Silencio. [Novela. Edición en castellano consultada por el autor].

- Noizumi, A. (creadora), & Green, M. (creador). (2023). Blue Eye Samurai [Serie de televisión]. Netflix.

Descubre más desde ACTIVIDAD ANTROPOLÓGICA

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

Deja un comentario